取材、文:エミコ・コーヘン

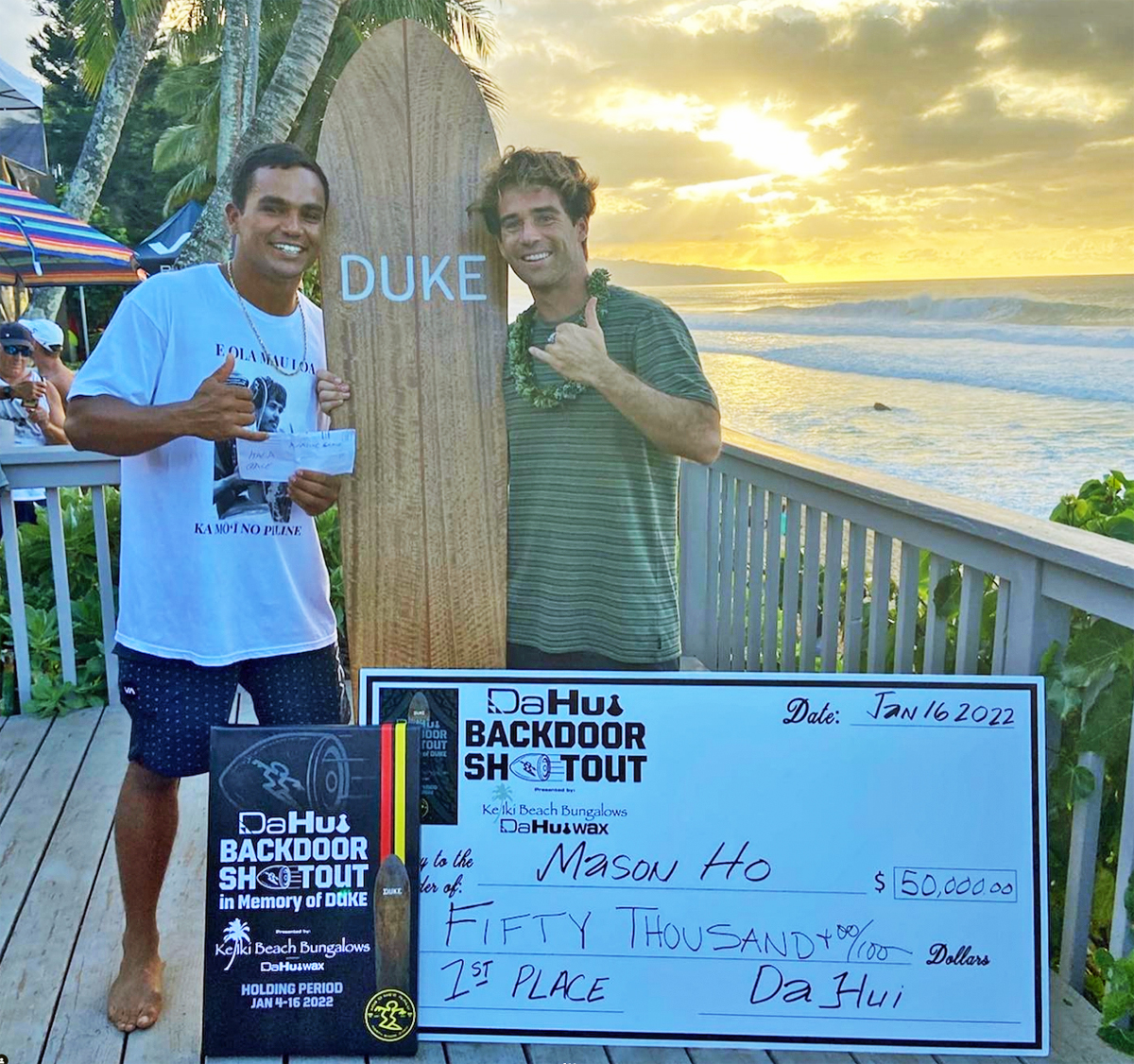

今年に入り大波とオミクロンが容赦なく押し寄せているノースショア。そんな状況の中、1月6日からバックドアシュートアウトが無事始まった。大会はその後、4日間が使われ、選手たちに(なんと)6ラウンドずつのパイプのセッションが与えられた。波の大きさは8フィートから大きい日で12フィート。まさにクラシックなパイプラインの波の中、メイソン・ホーが個人優勝し、50,000ドルを獲得。チーム対抗もメイソンを含むスナップ4にタイトルが渡った。

「キャデラックに乗ってるようだった、守られてる感があるし、良い波が捕まえられる。何より叔父(デレック)や親父(マイケル)が愛したパイプを彼らが使っていた70年代のボードでやりたかったんだ。そこに俺のオリジナル性を付けたくってさ、グラブレールの手を逆にしてみたりしてたんだ」がメイソン・ホーの試合後のコメントだが、過去をリスペクトして今につなげたという彼の功績は、まさにダ・フイ・バックドア・シュートアウトを象徴するようなものだった。

ダ・フイ・バックドア・シュートアウトって何?

その意味は?これからじっくり説明していきたいと思う。他の大会とは全く違うイベント。まずはフォーマットを覗いてみることにしよう。

5人のサーファーをひとつのチームとし(1人補欠)チームごと(4人で)ある一定の時間が与えられる。言い換えると仲間同士で乗りたいだけ乗ってもらうという形だ。ヒートの時間はその日の波のコンディションで決められる。大会期間の間に、大会向けの波がある日は、何日でもやる。

普通のサーフィンの大会なら、一度(または敗者復活ヒートがあれば2度)で勝負が決められ、負けたらそれまでという形だが、この大会は、何度か戦う中でベスト2~4本のベストパフォーマンスのポイントで競う。

また、このダ・フイ・バックドア・シュートアウトは、できるだけフリーサーフィンに近い状態で戦えるようにと、ゼッケンも付けない。ジャッジの基準も特別。他の大会が10点満点に対して、この大会の満点は12点。理由は、世界最高峰の波のパイプラインは、平面だけでみたマニューバーなら10点で収まるだろうが、ウネリの方向、カレントの強さなどの臨場感を加える難易度を判断するには、10点ではおさまらないとのこと。

実際にパイプのエキスパートと言われるジャッジと関係者が協議し決められたものだ。が、ここでサーフィンを知り尽くしたひとなら疑問が浮かび上がるだろう。朝はグラッシーだが昼は風が吹き出したり、潮の満ち引きで波の良し悪しは変わるだろうし、舞台の良し悪しが変わる中で、平等に点数がつけられるのであろうかというところ。

その辺りも極力、公平にするために、帽子の中に番号が書かれたものを、チームキャプテンが引く、その順番でやったあとに、次の日は、順番を逆にするなどと出来るだけ公平になる様にと工夫が施されている。

ダ・フイの正式名称は、Hui O He’e Nalu。

実際に今年は8チームが出場。6ラウンドのヒートの長さは55分の日もあれば、33分を2回こなす日などもあった。しかし、なぜ、この様な大会が行われることになったのか。それを知るためにはまずダフイの成り立ちから話すことになる。

ダフイの正式名称は、Hui O He’e Nalu。Huiは、ハワイ語でグループ(集合体)という意味で、HE’E は蛸。Nalu は波となるが、さらに深い意味がある。(ハワイ語の意味を知るには、詩で使われるような比喩を汲み取る作業が必要)He’e(蛸)はハワイの海洋の神カナロアの象徴とも言われているが、ゴツゴツの海底でありながらもスムースに移動するところに深い意味が隠れている。

HE’E(蛸)の動きは実際に波に乗るサーファーが目指すところでもあるので、結果、He’e Nalu 要約するとサーフィン。そこにHUI が加わり、Hui O He’e Nalu サーフィンクラブとなる。ハワイ語は、意味を知れば知るほど、宇宙の不思議を調べているような感覚に陥る。

そのクラブが出来たのは、ダフイファウンダーのスクイディーさんの努力で今のウォーターレスキューが存在する。1975年のこと。その時代背景には1970年からアクティブになったハワイアンルネッサンスが絡んでいる。世界の大航海時代の余波で、西洋がハワイに押し寄せるようになったときに、元々土地に根付いた文化を理解しきれなかった白人たちは、土地を取り上げ政治を操り、結果的に元々住んでいた人たち(ハワイアンたち)の暮らしを窮屈にしただけでなく、あっという間に環境を破壊してしまうということになった。

そこで改めて先住民が立ち上がり「真実」を伝えるという運動に乗り出した。サーフィンの世界でも同じようなことが起きた。ハワイアンのグライドするようなサーフィンはスポーツである前に文化的な(神聖な)行為だったのだが、当時オーストラリアなどのサーファーからしたら、格好良さにかけるとされた。

その彼らにエディー・アイカウが外国人が宿泊するホテルまで行き、ハワイの歴史と文化を伝えるという仲介役を務めたが、同じ思いで出来たのが、思いを集結してできたクラブ「Hui O He’e Nalu」なのである。

何でサーフィンの大会が歴史の授業みたいな内容なのと、鬱陶しさも感じる人もいるかもしれない。だが、それがこの大会の趣旨なのである。サーファーがサーフィンをするということとハワイ文化の伝達というのが、比重的に半分半分。

実際ブロードキャストのコメンテイターには、ロッキー・キャノンそして大学で壇をとるハワイ歴史の博士号を持つアイゼア・ウォーカーが担当し、サーフィンの模様だけではく(選手が波を待っている間は)たっぷりとハワイの歴史と文化、ハワイアン・スピリチュアルもたっぷりと語ってくれていた。(ちなみにロッキー・キャノンも歴史博士で、過去パイプラインでサーフィンをしていたサーファーだ)

優勝したメイソン・ホー。デレクが彼らを導いていたのかも。

さて、、、その趣旨に従うごとく実際大会でアイゼアが話していた歴史や文化ごとも混ぜ大会レポートを勧めてみよう。

まずは、個人部門で優勝したメイソン・ホーの話から。試合全般、絶好調だった彼は、パイプそしてバックドアの波を自由気ままに掴み、9点台、10点台を次々と出した。彼のタクティクスは、長い板を使うこと。他の選手は6フォート台の長さに対し7’6’’のガン(メイヘムことマット・バイオロスが削る Baby swallow tail )を使った。

意図は(80年代の主流)かつて父親のマイケルや、彼の叔父にあたる2020年に亡くなったデレックが使っていたのと同じ板で乗ることで、過去へのリスペクトを現したかったからだと言う。

際立ったのは特に初日。ノーススウェルが強く、しかもセカンドリーフからも割れてしまうというタフなコンディションの中で、他の選手たちは、突っ込んではワイプアウトを繰り返していたというのに、なぜか彼が乗った波のチューブは潰れることなく、彼を出口に送り届ける。

ここで繋がってくるのはハワイアンの「死」に対するコンセプト。人間は元々、体と魂は半分半分でなので、体は消えて無くなるが、魂はいつまでも存在する。となると、やはり彼の叔父に当たるデレク・ホーが彼を導いていた?。

カラ・グレーイス 12点満点のライディング

さらに。。。3日目まで特に目立った活躍をしていなかったカラ・グレースも最終日の最終ヒートで見事なパイプ波を掴み12点満点を獲得。結果、ベストチャージャーとして5000ドルを獲得。ウエイブウインターの有力候補にあげられている。

加えて、その一本を乗る時のこと!!!実はJOBことジェイミー・オブライエンも同じ波に乗ろうとした。が、カラの方がほんの2メートルほどディープなところにいたため、カラのものになった。

もし、バレルの技術では誰よりも優れているJOBがその波を乗ってたとしたら、12満点も、特別賞の5000ドルもJOBに渡っていた可能性が高い。ちなみにカラもデレク・ホー・モデルの板を使っていたしメイソンの従兄弟。故人デレクが仕向けたのでは、、などと想像を膨らますこともできる(笑)

2位になったバララム・スタック

次は、2位になったバララム・スタックの話に移ろう。ボルコムチームの一員として参戦していた彼は、フロリダ出身の30歳、ベテランの粋に入るサーファーだ。初日の ノースのウネリが混じったに日、ポンと盛り上がった波のピークから、ボトムターン直後にチューブの中に消え、皆がワイプアウトを予想していた中、最後に出口から姿を現した。その一本に、早くも他を引き離す11点が付いた。

Balaram Stack11点のライディング

しかし、その彼、この大会ではジョンジョンをも上回っていたし、年齢もジョンジョンとほぼ同じなのに、なぜ、無名なのだろうか。そこには、微妙なタイミングのズレが彼の人生に絡んでいる様な気がする。タイミングのズレを思うと、ハワイ王国が消えた話が出てくる。

1893年1月17日。ハワイ王国が無くなった日だ。王国が無くなったのは、クーデターによるものだったが、実は、当時ハワイはインターナショナルの法律上、独立した国を認められていたため、不意打ちのクーデターは違法だったのである。にも関わらず白人が支配する砂糖業者中心のグループは(大統領に許可を得ず)ハワイにたまたまいたアメリカ海軍の力も借りて、国を乗っ取った。

その後、ネイティブたちは、そのことを訴えるため、1000を超える署名を米国に差し出したが、ちょうどその時に先住民よりだった大統領のクリーブランドの任期が終わり、戦争好きなマッキンリーに主導権が移っていて、スペイン戦争が始まっていた。当時、スペイン領のフィリピンと戦うにはハワイが必要だったため、抗議も全く効果をもたらさず、ハワイはアメリカの準州となった。タイミングのズレがその後の道に大きく影響したという歴史上の真実だ。

3位になったのはジョン・ジョン・フローレンス。

3位になったのは、今回皆の注目を受けていたジョン・ジョン・フローレンス。バレルの技術は言うまでもなく誰よりも上手い。サーフィンに詳しい読者の皆さんに改めて伝えるのもいかがかと思うが、バレルの技術は波の選択の良し悪しから始まりラインの取り方と波に合わせてのアクセルを踏むかブレーキを踏むかの調整。

全て完璧に近いコントロールでマキシマムにバレルの中に隠れるサーファーといえば、このジョンジョンの右に出るものはないということを今回の大会でも証明してくれた。

全てのラウンドで8点、9点、10点を当たり前のように出した彼だが、彼個人の活躍以上に、チームメンバー(兄弟のネイザンとアイバン+イーライ・オルソン)との絡みだった。何度もピークを兄弟同士で上手に分け合う姿がとても微笑ましく、試合後に直接ネイザンに話を聞いた。

「うん、波がアプローチする前に話し合って、次は俺パイプ行くからお前はバックドアとか、楽しいときを過ごしたよ」と。ちなみに補欠選手としてリストに入っていたのが、アレックス・フローレンス、彼らのお母さんだ。(出番はなかったが)。

フローレンス家族の事情を考えると、デューク・カハナモクの育った環境に、重なる。。。デュークの名前は彼のお父さんの名前でもある。王家に仕えていたデュークのお父さんはその名前(デューク)をイギリスのビクトリア女王の息子のデュークからもらったのだ。

元々、王家の仕事に関わるデュークのお父さんは、首都のホノルルに住んでいたが、ハワイ王国を奪われた後、正気を失い、海に癒されようと、ワイキキに移住した。デュークシニアがワイキキの海の前に移住したからこそ、偉大なオリンピックスイマーかつ「サーフィンの父」が産まれたということにある。

アレックス・フローレンスも旦那と馬が合わず毎日子供を連れてパイプの海で子育てをしたという。結果、大物サーファー3人を世に送り込んだ。抑圧、海での開放、世代を超えての大物誕生、一つのセオリーがここで誕生したような気がする(笑)

怪我のために最初の2ラウンドしか出場できなかったジーク。

この投稿をInstagramで見る

個人部門では、最終日まで3位に君臨していたイズキール・ラウの話もしよう。実は彼、怪我のために最初の2ラウンドしかできなかった。それなのに最終日まで3位をキープした! 怪我の方は、大事には至らなかったものの、海底の岩にぶつかり眼の近くに怪我を追ったという。。。

怪我といえば、ご存知の通りパイプライン、バックドアは珊瑚の固まった尖った岩の浅瀬にパワフルな大波が割れるわけで、波に打ち付けられた際に、岩にぶつかることが多々ある。彼もジェットスキーの素早い対処で岸まで送り届けらられたのだが、このジェットスキーレスキューは開発されたのも、ダフイが絡んでいる。

ハワイアンが海の安全を守る。それもデュークから始まったものだ。

ダフイファウンダーのスクイディーさんの努力で今のウォーターレスキューが存在する。ハワイアンが海の安全を守る。それもデュークから始まったものだ。

1925年6月14日、ニューポートビーチで船が沈没し多くの人が溺れかけているのを、たまたま浜で確認したデュークは、サーフボードを使って溺れかけてる人を救助。岸と難破船を何度も往復。。8人の命を助けた。人種を問わず海で困難に陥った人たちレスキューする。これもネイティブたちのDNAに組み込まれている。

レディースのチームがシュートアウトに参加したのは、今回が初めてだった。

MANA WAHINE! レディースのチームがシュートアウトに参加したのは、今回が初めてだった。しかもエキジビジョンではなく男性チームと同じ条件で同じように戦った。名前についているマナはハワイ語で力。

より詳しく説明するとマナは「自然と調和を知る者だけが得られる最高の能力」と言う事になる。彼女たちの活躍は、まさにその名の通りだった。特に先日パイプれ行われたHICプロでも優勝したモアナ・ウォンはメンズに混じっても引けを取らない平均6点のバレルライドを何本も成功させた。

しかし女性サーファーのパワーに驚いた話はハワイでは今に始まったことではない。カアフマヌという摂政を始めとして多くの女性たちが、昔からサーフィンをしていたという話が伝えられているが、カポウラキナウという王家の女性がメンズとサーフィンで戦ったという伝説の話も強烈だ。。。

カポウラキナウは、8人の遊び呆けている男性を戒めようと、サーフィンで競った。競う時に、あるお呪い使い大波を呼び寄せた。男たち皆、大波に飲まれ死に、男性たちの脳みそは、珊瑚になり、今でも海の底にこびりついている。伝説には教訓が隠れているが、この話の教訓は、サーフィンばかりして遊んでいるのではなく、やることをやらなければ、大変なことになるということである。

それを、女性が持ち合わせているパワーを使い知らしめたという話は、なんだか今回の大会にも通じるような気がする。今回、モアナだけでなく、ケアラ・ケネリーの突っ込みやベサ二ー・ハミルトンの突っ込みは、男性陣の波乗り以上に「勇気」という強烈なメッセージを残したに違いない(べサニーは、ベストチャージャー2位を獲得)

ロングボードデビジョンとSUPデビジョン

他、この大会には、ロングボードデビジョンとSUPデビジョンもあった。少し波が小さめになった時に行われた2つのデビジョンだったが、ショートとは違う醍醐味があった。なにせ9フォート級の板を硬い面にレールを食い込ませなければならない、それに面積が広いだけに板が壊れる、板が自分に当たって怪我をする可能性もショートより大きい。

それでも、ロングでは懐かしの面々、ラスティ・ケアウラナやランス・ホオカノ等は、バレルライドには成功しなかったものの威厳あふれるライディングを見せてくれた。結果は、大会全般優勢だったカノア・ダーリンを抑えグラブレールでバレルを決めカニエラ・スチュワートが優勝。SUPビジョンでは ゼン・シュワッツナーが優勝した。

いろんな板での波乗りするということも、実は、ハワイ古来のサーフィンと密接に繋がっている。ご存知カメハメハ大王も波乗りが大好きで、とくに大王が好んだ波乗りスタイルは、トーウィンサーフィンの原型のようなものだった。大勢が漕ぐカヌーで波を追い掛け、波の乗った直後にサーフボードに乗り換えるという形(ジェイミーを思い出したのは私だけではないはず(笑))。

その他、古来の変わったサーフィンスタイルには、崖登りサーフィンもある。崖にぶつかっていく波が立つところであえて波乗りをする。そして波が崖にぶつかった瞬時にそのモメンタムを利用して崖を登る。どこまで高くまで乗れるかなどを競うという競技もあった!

今回、インターナショナルチームとして迎えられたのは、ペルーと日本だけだった。

最後に大活躍した日本の人たちの話をしよう。

今回、インターナショナルチームとして迎えられたのは、ペルーと日本だけだった。Hui O He’e Naluが日本にもある理由は、ダフイ・ファウンダーのDavidさんが日本の大学でフットボールのヘッドコーチで、日本のビックウエイバー鎌田さんと繋がったことだ。

Mason Ho Wins DA HUI BACKDOOR SHOOTOUT | Finals Day featuring Kala Grace’s 12 pt ride

03:29 Team Da Hui Japan

しかし、元々ハワイと日本の絡みは、かなり昔からあり、ハワイが砂糖業者に威圧を受けていた時から始めっていた。サーファーでもあったクヒオ王子とリリウオカラ二の姪、カイウオラ二王妃が成功はしなかったものの、日本の皇帝との縁談を望んだ。

いろんな過去の絡みから日本人が世界最高峰の波をたっぷり乗ることができる機会を与えられたわけだが、そのチャンスを、今回のメンバー(堀口真平、脇田泰地、佐藤魁、松永大輝、伊東李安琉)がしっかり掴んでチーム4位の結果を残した。。。

佐藤魁は、「最初はどんどん波に乗ってたんですけど中盤からそうじゃないって気がついて」後半のガイ。2日目のダブルチューブから始まり際どいバレルライドを何本も決め、最終日まで個人5位に付けるという活躍を見せた。

白いヘルメットのチャージャーと異名をもらい表彰台には登らなかったものの、コンスタントなチャージで、9点台をも出した松永大輝。波の上のパフォーマンスだけではなく、ワイプアウトの上手さについて質問すると「10年のパイプの経験の中で3年くらいまでは、とにかくワイプアウトしかしてこなかったから」と、試合後に笑って答えてくれた。

初日はリズムが合わなかったが、2日は板を少し長めにしての再チャレンジ。ヒートではゴツいパイプのチューブを決め高得点を叩き出し「良いの乗れました!」と満身の笑顔でコメントしてくれた時に個人的に胸が熱くなってしまった(笑)。

バックドアもギリギリのところでドギードアから出てきたり、観衆を惹きつける超際どいライディングをしていたのは伊東李安琉。キャプテンの堀口真平が2日目、泰地に代わり、初出場の際に決めたバックドアチューブ。出てきた瞬間、両手を合わせていた姿は、全ての物への感謝を心から感じているのが伝わってきた。

「この戦いは自分だけがどうのこうのっていうんじゃないんですよ、誰が乗ったとしても、それが素晴らしいライディングであれば、みんなで心から喜びあう。この場所のこの波は、人を不思議をそんな気持ちにさせてくれるんです」試合後の真平の一言だ。

失敗を恐れずに全てを賭けて戦う

さて、ハワイでの日本人のチャージと言えば何を思い浮かべるだろうか。真珠湾攻撃というネガティブな話だけではない、日系二世で作られた「第442連隊戦闘団」という誇らしげな歴史がある。彼らのキャッチフレーズはGO FOR BROKE 「失敗を恐れずに全てを賭けて戦う」。

当初、日本人で出来た連隊は、出来損ないの集まりと言われ、一番厳しい戦線へと送られたものの、結果、大戦の終結へとつなげる活躍を遂げた。何より彼らの活躍により、全世界の人たちに、人種差別の間違えを指摘するきっかけとなった。。。。

シュートアウトの日本人たちのチャージもまさにGO FOR BROKE だった。前回の松岡慧斗の12点満点も含め、物怖じせずに突っ込む日本人たちのチャージぶりは、パイプエキスパートを含め、多くの人たちへ前向きに進む意味を教えていたように見えた。

「緊張はしますよ、もちろん。怖いのは怖いです。けど、それに溺れたら前に進めないから、行くしかないんです」大輝の言葉だ。

長かった大会が終わり、こうしてレポートを書いていて一つ気がついたことがある。膨大なハワイの歴史を耳から聞き、見事な大波に乗るサーファーを見、選手の感動を肌で感じ、ものすごくつまりに詰まった大会だったが、大切なのは、ただ一つ。

「叔父にデレクや父(マイケル)が好んだ板でのライディングだったけど、今の板とは違くって特別なんだ。パンピングとかストールとかは微妙なコントロールは効かなくても、、なんていうかのか、、安定してたスピードで、心地よく乗れたんだ。なんか、海と一体になったような、「全てが一つ」になったような気がしたんだ。」メイソン・ホーの試合後のコメント。

そう、サーファーも関係者もメディアも過去の人も未来の人も、膨大な海の前では我々は一つ、「WE ARE ONE」ということ。