『THE SURFER’S JOURNAL』日本版は、米サーファーズ・ジャーナル社発行の隔月誌『THE SURFER’S JOURNAL』のフランス語に続く外国語バージョン。本物の“SURF CULTURE”を日本のサーフィン愛好家たちに向けて発信。美しい印刷で紹介される素晴らしい写真は読者を虜にする。

そんなサーファーズジャーナル27.1(日本版7.1号)となる最新号が5月10日(木)発売になった。

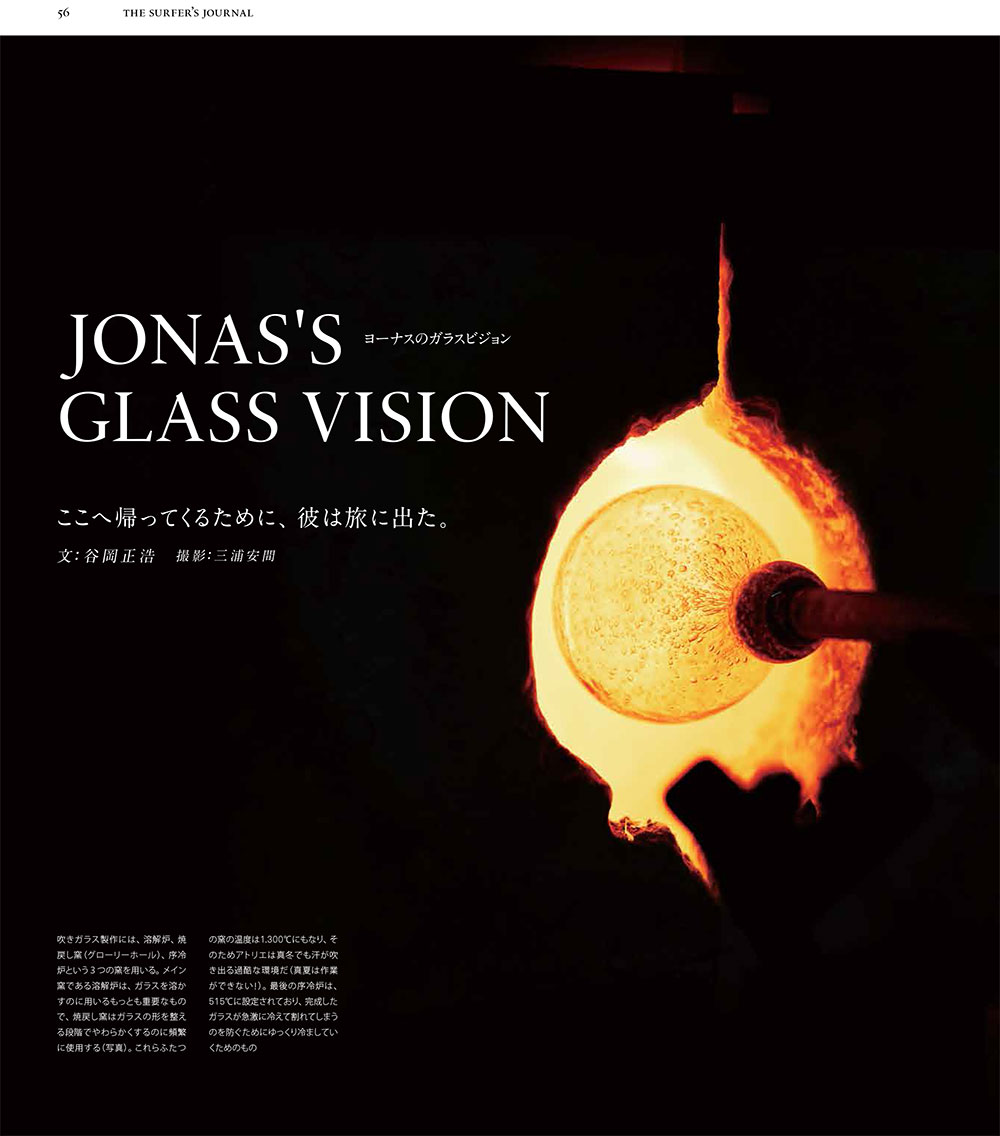

<フィーチャーストーリー>今号の日本版のオリジナルコンテンツは、日本版で初めてのアートコーナーだ。アーティストはガラス・アーティスト、ヨーナス・ガラスビジョンの賀来ヨーナスだ。

Jonas’s Glass Vision

「ヨーナスのガラスビジョン」

ここへ帰ってくるために、彼は旅に出た。

文:谷岡正浩

なにも持っていないことは、なんでも持っていることだ。日本人にして、スウェーデン人でもあるヨーナスは、幼少のころより育った鎌倉・七里ヶ浜に工房を構えているガラス・アーティストだ。どこにいても、自分がどこにもいないような気がする、そんな感情を奥底に抱えたままで彼がたどる、七里ヶ浜からアメリカ、沖縄、そしてスウェーデンを巡って、ようやく〝ここ〟に帰ってくるまでの長い旅の物語。

つづいてのストーリーは、東京オリンピックを控え、なにかと話題になっているのが、ケリー・スレーターが開発したウェーブプールだ。現在はケリー・スレーター・ウェーブ・カンパニーはWSLの傘下に入り、近い将来、ウェーブプールでの大会も開催されるのだろう。

Pleasure Units

「プレジャー・ユニット」

サーフィンと競技スポーツとのあいだに、境界線を定めることはできるのだろうか。ウェーブプールの最前線を探る。

文:ブラッド・メレキアン

ウェーブプールの出現を嘆くサーファーは、サーフィンが確立された当初から存在する。海洋環境をプールで再現する試みはいまからおよそ100年前、1920年代のイギリスに端を発し、1966年には日本で“サーファトリウム”という粋な名前のウェーブプールも登場。

それ以降、サーフィン史に新たなビジョンが示された。それまではサーファーが海でしか得ることのできなかったストークを、世界各地の都市で人工波が完備されたプールでも提供していくという、民主的ビジョンである。

この構想がもたらすメリットは多岐にわたり、効果もはっきりしている。当初から指摘されてきたとおり、再現可能な波をコントロール下に置くことで、従来は有限とされてきたリソースを際限なく提供できるようになるからだ。

技術が普及すれば、ローカリズムにともなう問題を減らすことにもつながり、ビジネスの成否を比較的小さな市場に委ねてきたサーフ業界を支える役割も果たすだろう。際限のない白紙のキャンバスを与えられたサーファーは、新しいマニューバを試し、多様なテクニックを生みだせるため、波を乗りこなす行為自体の質も向上するはずだ。

ハワイで唯一、もしかしたら世界で唯一のボディーサーフィン専用のサーフポイントがケワロ・チャンネルのエヴァサイドにあるポイント・パニックだ。バレルからウォール、チャンネルで繰り広げられる夢の波。ここはボディーサーファーたちだけの遊び場だ。単なる暗黙の了解ではない。ここの独占権は法律で守られているのだ。

The Panic Response

「パニック・ローカルからの返答」

ボディーサーフィンの聖地、それを支えるオアフ・ローカルたちの紆余曲折。

文:ボー・フレミスター

カイザー・ボウルズやVランドを連想させるここの波は、マシーンが繰りだすようなボウリーなライトハンダーと、まあまあのレフトがメインだ。カカアコ・ウォーターフロント・パークの最東端から割れはじめ、ケワロズ・レフトのチャンネルまで繋がる。

「ポイント・パニック」の名前の由来は諸説あるが、よく言われるのは、ボディーサーフィン専用になる前のリーシュレス時代、あるサーファーがワイプアウトし、波に吸い上げられパニックに陥ったことからきているというものだ。

ほかにも昔の話だが、海側の角に位置していたユナイテッド・フィッシング・エージェンシーの競り市場が原因でサメが集まってしまい、それを見て皆パニックになった、という説もある。競りに集まる漁船が魚の頭などを捨て、ビルジポンプ(船底に溜められた汚水)を放出し血だらけにしたおかげで、多くのサメが集まってきたというのだ。

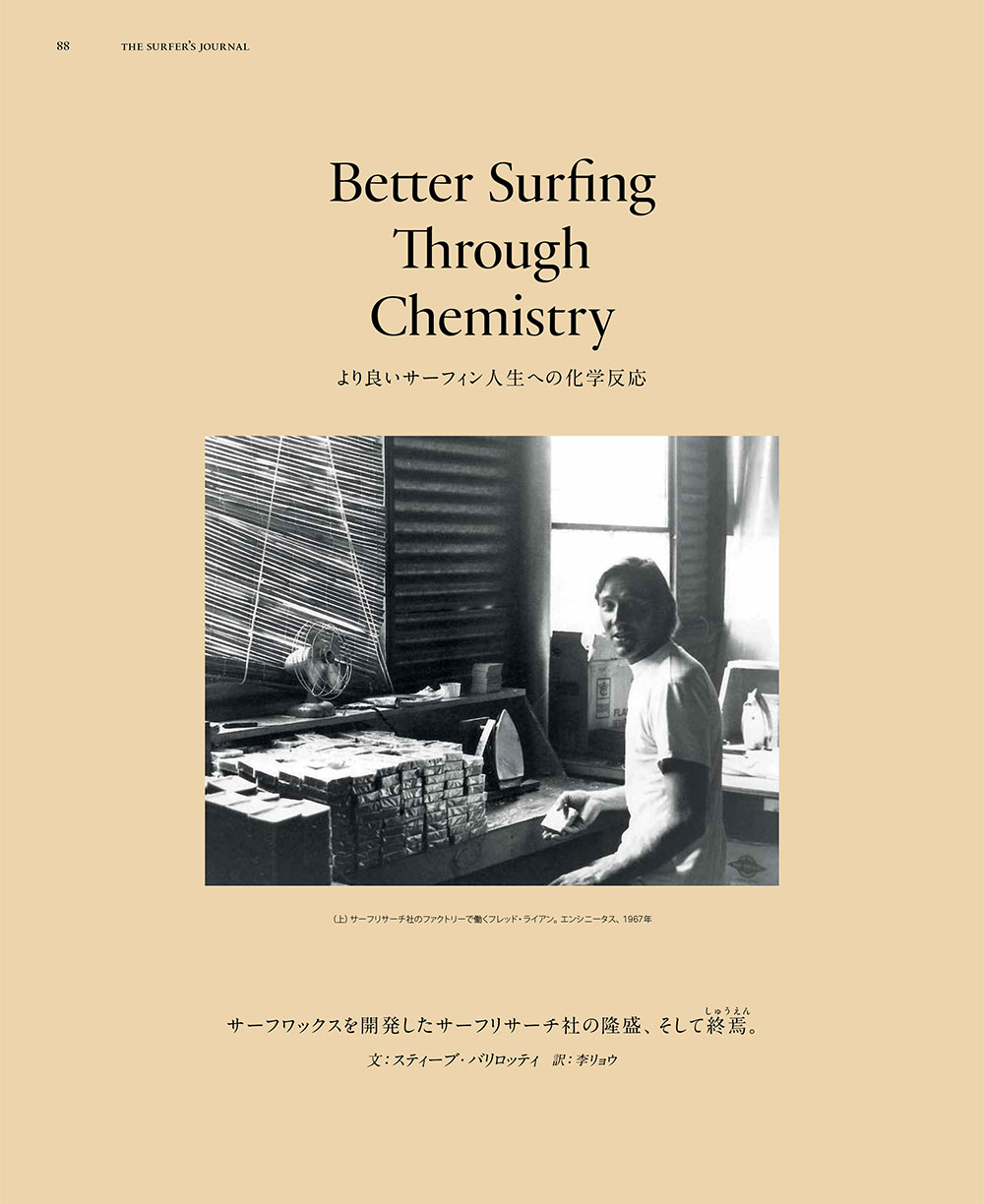

Better Surfing Through Chemistry

「よりよいサーフィン人生への化学反応」

サーフワックスを開発したサーフリサーチ社の隆盛、そして終焉。

文:スティーブ・バリロッティ

イーストコーストの新米サーファーたちは、サーフボードだけでなくサーフグッズにも飢えていた。サーフラックやワックス、ディケール、Tシャツ、そしてジュエリーなどなんでも欲しがった。

ジャンセン社がつくった腰が抜けるほどダサいトランクスとウィンドブレーカーのセットさえも、コーキー・キャロルとリッキー・グリックを広告に使ったおかげであっという間に売り切れた。その光景を見たマイクたち3人は、競合のないサーフアクセサリーを開発し、どこからも束縛を受けずにサーフィン市場で販売することに、大きなビジネスチャンスがあると考えるようになった。

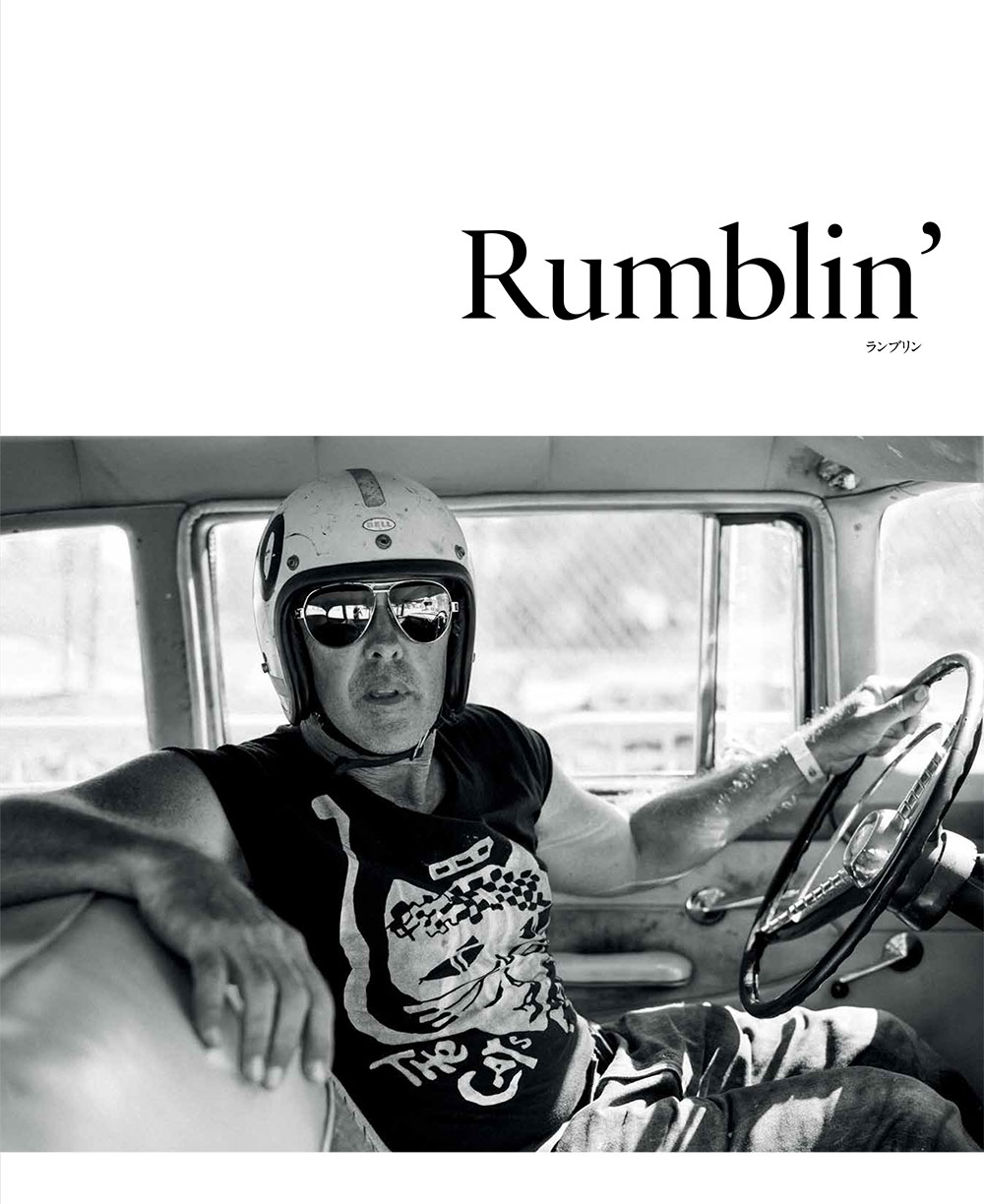

Rumblin‘

「ランブリン」

ペインター、ボードビルダー、修理工、ブルーズ・シンガー…。1+1を3以上にする男、ブライアン・ベント

文:カイル・デナシオ

サウススウェルが届くサンフアン・カピストラーノの暑い午後、ブライアン・ベントは1956年製のフォードをガレージから出した。このガレージは通常‘30年代から’50年代の改造車、ホットロッドで代わる代わる占領されているのだが、スペインのバスク地方から訪ねてくる友人のシェーパー、キム・フランシスのために作業場を空けているところだ。

キムは、ここで‘50年代スタイルのロングボードをシェープする予定だ。ベントの家も’50年代スタイルの3ベッドルームだが、妻のリヴカが渋々承諾したので、マスターベッドルームはアトリエとして使っている。

短管でマフラーなしのビンテージ・ホットロッドを製造するベントが、‘50年代にずいぶんのめり込んでいることはだれもが知っているが、それは彼のアートやサーフボードについてもおなじことが言える。現在52歳のベントに、この時代の経験がまったくないことを考えると、彼の車や服装、アート作品が’50年代にインスパイアされているというのはある意味不思議なことだ。

更なる最新情報はオフィシャルページをご覧ください。

http://surfersjournal.jp/